La Generación Z creció bajo el discurso de la diversidad, la representatividad y la inclusión. Es la generación que más presiona a las empresas por causas sociales, exige transparencia y demanda coherencia de los líderes. Sin embargo, cuando se trata de comportamiento en las redes, esa misma generación es también la más activa en promover el llamado “cancelamiento virtual”. La contradicción es evidente: de un lado, se levanta la bandera de la inclusión; del otro, el tribunal digital se convierte en escenario de exclusión y linchamientos públicos.

Este dilema ganó protagonismo en el debate político brasileño con la tramitación del Proyecto de Ley 1873/23, que propone criminalizar el cancelamiento virtual. El texto prevé penas de prisión de 6 meses a 2 años para quienes ataquen el honor o la imagen de alguien en redes sociales, pudiendo llegar a 3 años en casos de perfiles falsos o ataques colectivos. También establece agravantes cuando existan perjuicios económicos para la víctima.

En la práctica, el cancelamiento virtual funciona como un tribunal paralelo. La persona acusada no tiene derecho a réplica, no puede presentar defensa y, en muchos casos, tampoco dispone de espacio para una retractación. El juicio ocurre en tiempo real, con miles de voces amplificando acusaciones, memes y ataques. El resultado puede ser devastador: daños emocionales, aislamiento social, pérdida de oportunidades profesionales y destrucción de reputación. El Unifoa destaca que las consecuencias psicológicas del cancelamiento digital son comparables al bullying presencial, pero con un alcance mucho mayor debido a la viralización masiva.

La contradicción de la Generación Z

La Generación Z se autodefine como la generación de la inclusión, la diversidad y la justicia social. Son quienes más exigen autenticidad de marcas y líderes. Sin embargo, estudios muestran que también son los más participativos en movimientos de cancelamiento, especialmente en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok.

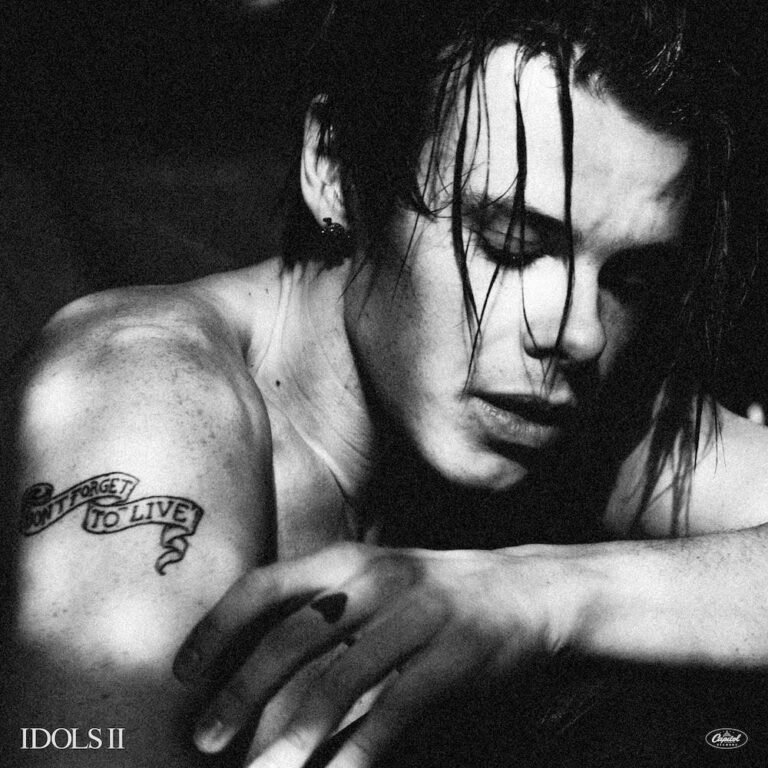

Ricardo Dalbosco, Doctor y especialista en el futuro del trabajo y la comunicación multigeneracional, advierte que el cancelamiento puede surgir de una buena intención: señalar comportamientos considerados prejuiciosos, abusivos o antiéticos. No obstante, la práctica muchas veces degenera en linchamientos digitales desproporcionados, donde el objetivo deja de ser educar o responsabilizar y pasa a ser destruir. El discurso de la empatía se pierde cuando la condena colectiva reemplaza el diálogo y el aprendizaje.

Ricardo Dalbosco durante una conferencia sobre comunicación intergeneracional en Cuiabá-MT – Fuente: FAMATO Mulher

El desafío jurídico y ético

La diputada Rogéria Santos, autora del PL 1873/23, sostiene que internet no puede seguir siendo vista como “tierra sin ley” ni como un tribunal en el que cada cual juzga y condena según su visión particular. Para ella, la libertad de expresión no puede ser usada como escudo para la humillación pública.

Los críticos, sin embargo, recuerdan que ya existen mecanismos en el Código Penal para castigar delitos contra el honor, como injuria, calumnia y difamación, y que una ley mal redactada podría abrir espacio a la censura. El riesgo es que un intento de proteger a las víctimas termine convirtiéndose en un instrumento para silenciar críticas legítimas.

El papel de la Generación Z en este escenario

El verdadero dilema de la Generación Z no está en defender diversidad o inclusión, sino en no percibir que el cancelamiento colectivo reproduce la misma exclusión que critican. Cancelar a alguien sin permitir diálogo o reparación contradice el ideal de empatía.

Si la Generación Z quiere realmente liderar transformaciones sociales, necesita canalizar la energía del cancelamiento hacia la construcción: educación, diálogo y responsabilización proporcional. De lo contrario, la incoherencia entre discurso y práctica debilita la credibilidad de una generación con enorme potencial de liderazgo cultural y político.

Más allá de la legislación, la sociedad necesita avanzar en medidas concretas:

- Educación digital desde temprano: enseñar responsabilidad en el uso de redes, resaltando consecuencias psicológicas y sociales del cancelamiento.

- Responsabilización sin destrucción: diferenciar crítica constructiva de linchamiento, responsabilización de humillación.

- Cultura de diálogo: abrir espacios donde los errores puedan corregirse con aprendizaje, no solo con exclusión.

- Coherencia entre discurso y práctica: quien defiende inclusión debe también practicar empatía frente al error ajeno.

- Participación en el debate público: acompañar propuestas legislativas y garantizar que las leyes sean equilibradas, castigando abusos sin limitar la libertad de expresión.

El PL 1873/23 es un reflejo de la sociedad hiperconectada en la que vivimos. Más que una ley, es un espejo para la Generación Z y para todos nosotros: ¿realmente estamos practicando lo que predicamos? Hablar de diversidad es fácil; lo difícil es practicar bondad, perdón y empatía en un entorno digital donde el linchamiento es tentador.

Si la Generación Z desea ser recordada como la generación de la inclusión, también deberá liderar la transición de una cultura de cancelamiento hacia una cultura de diálogo y transformación.

El efecto del cancelamiento en la visibilidad de la Generación Z

El exceso de cancelamiento virtual ha llevado a muchos jóvenes de la Generación Z a adoptar una postura de retraimiento digital. Para evitar el riesgo de exposición, juicio o ataques, reducen su presencia en redes o permanecen en una zona de invisibilidad.

Aunque esta decisión transmite sensación de protección inmediata, genera consecuencias estratégicas graves: sin exposición, los jóvenes dejan de construir una marca personal visible y admirada, que es la base de una reputación sólida y de nuevas oportunidades. En ausencia de consistencia digital, disminuyen las posibilidades de recibir invitaciones, alianzas o negocios.

En la práctica, el miedo al juicio digital empuja a la Generación Z al anonimato profesional, mientras otras generaciones, menos activas en cancelamientos, ocupan espacios de influencia y liderazgo.

El costo de esa reclusión es alto: la protección aparente evita críticas momentáneas, pero impide consolidar credibilidad y autoridad a largo plazo. La reputación es producto de consistencia; quien se esconde no es recordado, mucho menos invitado a ocupar posiciones de destaque.

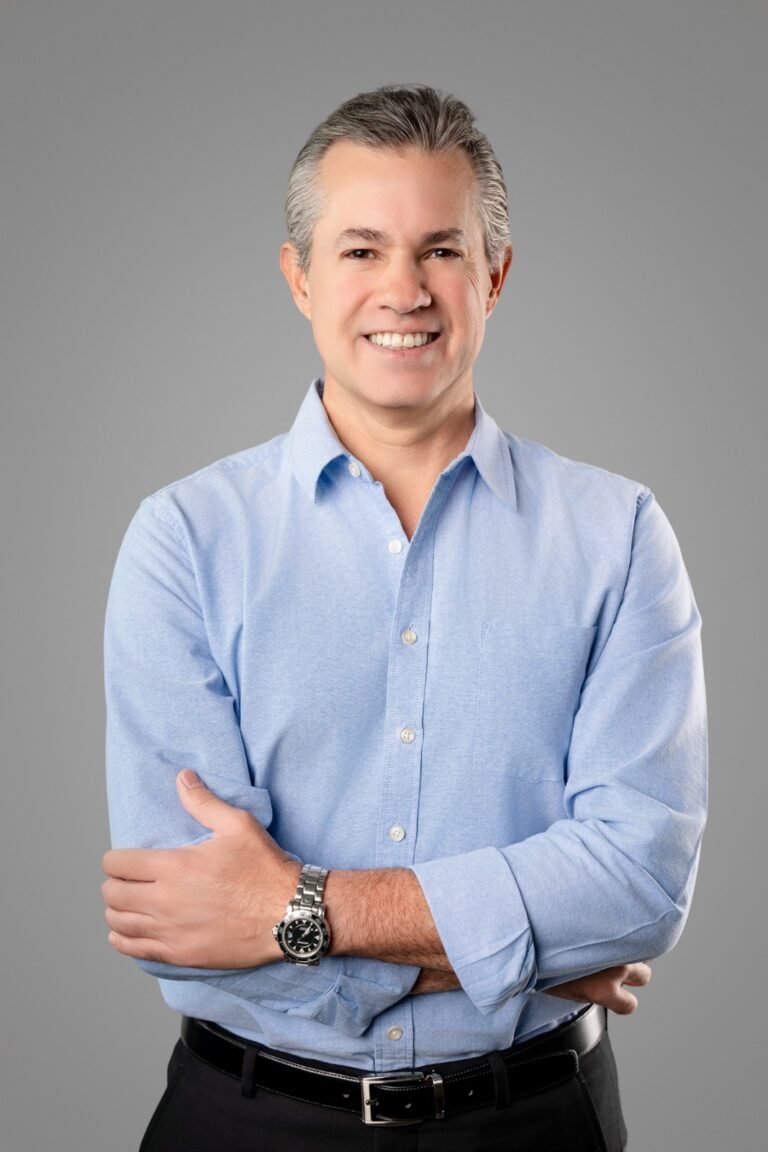

Artículo escrito por: Redacción Ricardo Dalbosco

Conferencista de referencia en comunicación multigeneracional y el Futuro del Trabajo, estratega de marca personal, referente nacional y con experiencia en proyectar marcas personales de profesionales exitosos en cuatro continentes, además de marcas corporativas. Es Doctor con enfoque en influencia digital, escritor Best-Seller, consejero empresarial, ganador de premios, así como columnista y consultado por diversos medios de comunicación de renombre nacional. Es el principal formador de LinkedIn Top Voices y Creators en Brasil, ha trabajado en distintos lugares del mundo y es considerado el profesional de confianza de varios ejecutivos, empresarios y miembros de juntas directivas en el país.